ラジケーターで電池チェッカー ― 2021年05月01日 10:18

閉店セールのお店で買ってしまった30円のラジケーターで電池チェッカーを作ってみました。

作ると言っても、ラジケーターに抵抗を数本つけるだけです。

負荷抵抗は1.5Vで700mA位流したときの電圧を測るため、2Ωとしました。(モーターを使ったおもちゃで、数百mA位と思うので)2Ωが手持ち部品にないので、とりあえず10Ωを5本並列で代わりにしています。

次にラジケーターで電圧を測るため、フルスケールが2V程度になるよう直列に3kΩを入れました。実際には、端子との接続も兼ねるため1kΩと2kΩを入れました。

小学生向け電子工作の試作でもあるので、ハンダづけをしないで作ってみました。

ミノムシクリップがついた赤黒コードがあれば乾電池のチェッカーになります。

作ると言っても、ラジケーターに抵抗を数本つけるだけです。

負荷抵抗は1.5Vで700mA位流したときの電圧を測るため、2Ωとしました。(モーターを使ったおもちゃで、数百mA位と思うので)2Ωが手持ち部品にないので、とりあえず10Ωを5本並列で代わりにしています。

次にラジケーターで電圧を測るため、フルスケールが2V程度になるよう直列に3kΩを入れました。実際には、端子との接続も兼ねるため1kΩと2kΩを入れました。

小学生向け電子工作の試作でもあるので、ハンダづけをしないで作ってみました。

ミノムシクリップがついた赤黒コードがあれば乾電池のチェッカーになります。

ラジケーターで電池チェッカー 内部 ― 2021年05月01日 10:35

上下と側面は発泡スチロール板です。接着は両面テープです。裏側を透明プラ板にしたので、内部配線が見えます。

3mmビスの間隔を電池のサイズにすれば、コード無しで直接測定出来るようになるかもしれません。

3mmビスの間隔を電池のサイズにすれば、コード無しで直接測定出来るようになるかもしれません。

ラジケーターで電池チェッカー 工夫? ― 2021年05月01日 20:48

電池チェッカーには、ミノムシクリップ付きの赤黒コードを用意すると思っていたのですが、ダルマ型マグネットとミノムシクリップを両端にしたコードが1つあれば解決できました。

電池のプラス側にマグネットでコードをつけて、マイナス側をビスに接触させると上手く行きます。

30円のラジケーターが売り切れる前に、10個位買っておこうと思います。

電池のプラス側にマグネットでコードをつけて、マイナス側をビスに接触させると上手く行きます。

30円のラジケーターが売り切れる前に、10個位買っておこうと思います。

ラジケーターで電池チェッカー 部品調達 ― 2021年05月04日 21:27

30円のラジケーターが売りきれないうちに閉店セールで10個買ってきました。

一緒に、負荷抵抗も買いました。2Ωと思っていたのですが、3Wで3.9Ωが20本で110円だったので、電流が半分の350mA位になりますが、低価格なのでこちらにしました。

試しに1つ作ってみましたが、3.9Ωでも2Ωとあまり変わりませんでした。

これで、小学生向けおもちゃドクター体験イベントのネタが1つできました。

一緒に、負荷抵抗も買いました。2Ωと思っていたのですが、3Wで3.9Ωが20本で110円だったので、電流が半分の350mA位になりますが、低価格なのでこちらにしました。

試しに1つ作ってみましたが、3.9Ωでも2Ωとあまり変わりませんでした。

これで、小学生向けおもちゃドクター体験イベントのネタが1つできました。

赤外線受光モジュール その後 ― 2021年05月06日 09:08

閉店セールでたくさん買ってしまった規格がわからない赤外線受光モジュール(金属製シールドは外しています。)ですが、出力が数mvと弱く使いにくいので、なんとか数Vの信号にならないかやってみました。

まず、受光モジュールの出力はVccより1v弱低いだけのプラスの電圧がかかっています。

これをトランジスタのベースで受けるのですが、NPNよりPNPの方がむいているかと思い2SAの小さなトランジスタで増幅してみました。信号が弱く1段では不十分、2段増幅で何とかそれらしい信号になりました。トランジスタ周りの抵抗はカット&トライで決めました。コレクタ側に1kΩ位、モジュール出力とベース間は68kΩと0.1μFのコンデンサをパラレルにしました。

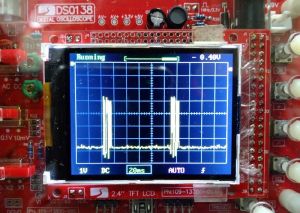

結果、オシロにそれらしい波形が現れました。

まず、受光モジュールの出力はVccより1v弱低いだけのプラスの電圧がかかっています。

これをトランジスタのベースで受けるのですが、NPNよりPNPの方がむいているかと思い2SAの小さなトランジスタで増幅してみました。信号が弱く1段では不十分、2段増幅で何とかそれらしい信号になりました。トランジスタ周りの抵抗はカット&トライで決めました。コレクタ側に1kΩ位、モジュール出力とベース間は68kΩと0.1μFのコンデンサをパラレルにしました。

結果、オシロにそれらしい波形が現れました。

赤外線受光モジュール オシロの波形 ― 2021年05月06日 09:25

トランジスタ2段で増幅した波形です。電圧は、1目盛で1Vです。電源はニッケル水素電池3本で約4Vです。

出力をラジコンチップRX2Bに繋げてみましたが、上手くデコードしませんでした。何か問題があるようです。

オシロでRX2Bに送られる信号を見ながら、試行を繰り返すと、きれいな波形でないとデコードしないようです。送信機のLEDを数cmまで近づけるとデコードして受信側のLEDが点灯しました。

いい加減な増幅では上手く行かないようです。

原因を調べようと、オシロで観察しながら試行を続けていると、次第にノイズが無くなって波形が安定してきました。この状態になると、1m程度離れても反応するようになりました。

受信モジュールかトランジスタが温まって動作点が変化した為か、電池の電圧が変化した為か、わかりませんが、状態がいいと通信できそうです。

出力をラジコンチップRX2Bに繋げてみましたが、上手くデコードしませんでした。何か問題があるようです。

オシロでRX2Bに送られる信号を見ながら、試行を繰り返すと、きれいな波形でないとデコードしないようです。送信機のLEDを数cmまで近づけるとデコードして受信側のLEDが点灯しました。

いい加減な増幅では上手く行かないようです。

原因を調べようと、オシロで観察しながら試行を続けていると、次第にノイズが無くなって波形が安定してきました。この状態になると、1m程度離れても反応するようになりました。

受信モジュールかトランジスタが温まって動作点が変化した為か、電池の電圧が変化した為か、わかりませんが、状態がいいと通信できそうです。

赤外線受光モジュール 出力波形 ― 2021年05月07日 10:57

赤外線受光モジュールのトランジスタの抵抗を色々変えて出力波形を見ながら、RX2Bがデコードするか試してみました。

1段目トランジスタのコレクタ抵抗を680Ωにすると負のパルスになり、ノイズを受けずに上手くデコードすることがわかりました。写真はその波形です。

1段目トランジスタのコレクタ抵抗を680Ωにすると負のパルスになり、ノイズを受けずに上手くデコードすることがわかりました。写真はその波形です。

ピニオンプーラー ― 2021年05月08日 11:39

別の目的で買ったのですが、穴をあけただけで使わなかったC型クランプで、ピニオンプーラーを作ってみました。

ネットの記事を参考にというか、ほぼそのまま加工しています。

ピニオンギアを引っ掛ける部分の加工ですが、クランプのC型部分がアルミ製だったので、金鋸の刃で簡単に切断できました。

ピニオンギアのシャフトを押すピン部分ですが、クランプのスクリューネジの先端に2mmの穴をあけて、2mmのビスを無理やりねじ込み、叩き込んで、ネジの頭をニッパーで落としました。スクリューネジは硬い鉄製なので、電動ドライバーにドリル刃を

つけて、根気よく行いました。

ネットの記事を参考にというか、ほぼそのまま加工しています。

ピニオンギアを引っ掛ける部分の加工ですが、クランプのC型部分がアルミ製だったので、金鋸の刃で簡単に切断できました。

ピニオンギアのシャフトを押すピン部分ですが、クランプのスクリューネジの先端に2mmの穴をあけて、2mmのビスを無理やりねじ込み、叩き込んで、ネジの頭をニッパーで落としました。スクリューネジは硬い鉄製なので、電動ドライバーにドリル刃を

つけて、根気よく行いました。

ピニオンプーラー 加工した部分 ― 2021年05月08日 11:52

C型クランプを加工した部分です。

ピニオンプーラー 小型化 ― 2021年05月08日 20:56

ピニオンプーラーについて、ネットで調べているとネジ2本で板を締め付ける構造のものがありました。

これなら、簡単に出来るかと思い手持ち部品を調べてみると、2つ穴の1cm☓3cmの金具が2つあったので、蝶ナット付きのネジと組み合わせて作ってみました。

シャフトを押すピンには細いネジとナットを使いました。

C型クランプよりかなり小型化できました。

これなら、簡単に出来るかと思い手持ち部品を調べてみると、2つ穴の1cm☓3cmの金具が2つあったので、蝶ナット付きのネジと組み合わせて作ってみました。

シャフトを押すピンには細いネジとナットを使いました。

C型クランプよりかなり小型化できました。

最近のコメント