ラジケーターで電流計 ― 2021年09月02日 10:17

10個買ったラジケーターの大半は、電池チェッカーにしたのですが、少し残りましたので、分流器をつけて簡易電流計にしてみました。

回路チェックの時に、電圧と電流を同時に測りたい時は、テスターを2台使っていたのですが、昔のアナログテスターなので大きく、もっと小さな電流計があればと思っていたところでした。

初期の電池チェッカーと同じく発泡スチロール板でケースとし、3mmの長めのビスを電極端子にしています。

分流器の抵抗は、電池チェッカーで負荷抵抗に使った3.9Ωと1Ω位の抵抗を使ってみました。

テスターと直列に繋いで、テスターの電流値を読み取り、ラジケーターのフルスケールの電流値としました。

3.9Ωで75mA程度、1Ω位で200mA程度です。

テスターに比べて小さいので、手元に置いても邪魔になりません。

ラジケーターはもう1つあるので、0.2Ω程度の抵抗が手に入ったら、フルスケールで1A位の電流計にしようと思っています。

回路チェックの時に、電圧と電流を同時に測りたい時は、テスターを2台使っていたのですが、昔のアナログテスターなので大きく、もっと小さな電流計があればと思っていたところでした。

初期の電池チェッカーと同じく発泡スチロール板でケースとし、3mmの長めのビスを電極端子にしています。

分流器の抵抗は、電池チェッカーで負荷抵抗に使った3.9Ωと1Ω位の抵抗を使ってみました。

テスターと直列に繋いで、テスターの電流値を読み取り、ラジケーターのフルスケールの電流値としました。

3.9Ωで75mA程度、1Ω位で200mA程度です。

テスターに比べて小さいので、手元に置いても邪魔になりません。

ラジケーターはもう1つあるので、0.2Ω程度の抵抗が手に入ったら、フルスケールで1A位の電流計にしようと思っています。

ラジケーターで電流計 裏側 ― 2021年09月02日 10:39

透明の裏蓋にしたので、内部が見えます。

抵抗が並列接続されているだけです。

抵抗が並列接続されているだけです。

古いトランジスタ その2 ― 2021年09月03日 14:37

ジャンク箱に円筒形メタルキャンのトランジスタが残っていました。

日立製のゲルマニウムトランジスタだったと思いますが、表面が腐食?してメーカーも型番もわかりません。

50年以上前は、ラジオやテレビは真空管式が普通で乾電池式のトランジスタラジオは最新式だったと思います。

日立製のゲルマニウムトランジスタだったと思いますが、表面が腐食?してメーカーも型番もわかりません。

50年以上前は、ラジオやテレビは真空管式が普通で乾電池式のトランジスタラジオは最新式だったと思います。

古いトランジスタ その2 規格 ― 2021年09月03日 14:45

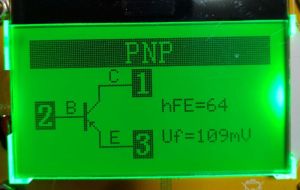

トランジスタチェッカーにかけてみました。

PNPで、hfeが64だとわかりました。

もう、使うことはないと思います。

PNPで、hfeが64だとわかりました。

もう、使うことはないと思います。

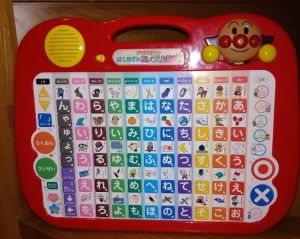

アンパンマン はじめてのあいうえお教室 ― 2021年09月04日 13:58

アンパンマンのタッチパッドおもちゃです。文字や絵を押すとアンパンマンと学習できるようになっています。

電源を入れても動作しないという事で修理依頼されました。

はじめ同僚のドクターが担当され、引き継ぎました。

基板、配線等には目視で異常なしで、電池チェックでもOKでした。電圧は単3電池3本直列で4.0V程度でした。

手持ちの別の電池で試されたところ、起動音がくり返すようになりました。電圧は4Vよりやや低い程度でした。

可変電圧の直流電源で丁度4.5Vをかけると全然動作しません。

試しに、電圧を下げてみると3V程度まで下げると正常に動作します。2.4Vまで下げても正常に動作します。

この状態から想像すると、基板上のIC(COB内の半導体おそらくCMOS)は3V位で動作するので、通常はIC内部の電圧レギュレータで4.5Vを3Vに変換していると思いますが、このレギュレータが壊れたため電源電圧が直接かかって正常に動作しないのではと思います。

電源電圧を3Vまで下げれば、内部の半導体が動作できるようになるのではと思います。

レギュレータが無い分、電源電圧が変動すると、半導体の動作に影響しアンパンマンの声の高さが変化したりする不具合は伴うと思います。

とりあえず、基板上のICは交換できないので、不安定でも動作するように、電源を電池2本の3Vに変更することにし、電池フォルダの配線を電池3本の内2本を使うように変更しました。

修理ではなく、改造になってしまいました。

また、電池の消耗や内部抵抗によって電源電圧が変化するのが気になるので、電池を3本に戻して、電池フォルダのところで、3.3Vの3端子レギュレータで安定化する方向で考えています。

その後、電源電圧を下げてテストしてみました。

2.4Vまで下げても殆ど音色に変化はありません。

2.0V以下では動作が不安定になり再起動を繰り返します。単3電池で1.2Vまで下がってもOKなので充分かと思います。

また、電池からスイッチなしで3端子レギュレータを使うと僅かながらも常に電流が流れるのでこれも気になります。

3V位の3端子レギュレータは手持ち部品にないので、購入してまで対策する必要は無いという結論になりました。

電源を入れても動作しないという事で修理依頼されました。

はじめ同僚のドクターが担当され、引き継ぎました。

基板、配線等には目視で異常なしで、電池チェックでもOKでした。電圧は単3電池3本直列で4.0V程度でした。

手持ちの別の電池で試されたところ、起動音がくり返すようになりました。電圧は4Vよりやや低い程度でした。

可変電圧の直流電源で丁度4.5Vをかけると全然動作しません。

試しに、電圧を下げてみると3V程度まで下げると正常に動作します。2.4Vまで下げても正常に動作します。

この状態から想像すると、基板上のIC(COB内の半導体おそらくCMOS)は3V位で動作するので、通常はIC内部の電圧レギュレータで4.5Vを3Vに変換していると思いますが、このレギュレータが壊れたため電源電圧が直接かかって正常に動作しないのではと思います。

電源電圧を3Vまで下げれば、内部の半導体が動作できるようになるのではと思います。

レギュレータが無い分、電源電圧が変動すると、半導体の動作に影響しアンパンマンの声の高さが変化したりする不具合は伴うと思います。

とりあえず、基板上のICは交換できないので、不安定でも動作するように、電源を電池2本の3Vに変更することにし、電池フォルダの配線を電池3本の内2本を使うように変更しました。

修理ではなく、改造になってしまいました。

また、電池の消耗や内部抵抗によって電源電圧が変化するのが気になるので、電池を3本に戻して、電池フォルダのところで、3.3Vの3端子レギュレータで安定化する方向で考えています。

その後、電源電圧を下げてテストしてみました。

2.4Vまで下げても殆ど音色に変化はありません。

2.0V以下では動作が不安定になり再起動を繰り返します。単3電池で1.2Vまで下がってもOKなので充分かと思います。

また、電池からスイッチなしで3端子レギュレータを使うと僅かながらも常に電流が流れるのでこれも気になります。

3V位の3端子レギュレータは手持ち部品にないので、購入してまで対策する必要は無いという結論になりました。

アンパンマン はじめてのあいうえお教室 電池フォルダ ― 2021年09月04日 14:34

上側2本部分を使うようにしました。

ロボット ペット犬 ― 2021年09月04日 17:29

赤外線リモコンのロボット犬です。

赤外線リモコンでダンスなど色々な動作をします。

電源オンでモーター音はするが、動作をしないという事で修理依頼されました。

充電式でモーターが動いているので電池はOKです。

モーター音から推察すると、内部ギアボックスでギアが欠けているのではと思います。

とにかく分解して調べました。

前足はネジ1つで外れました。後足は内部に、モーターがあり本体からの配線があります。この配線を外さないと分解できないのでモーターの電極部分でハンダづけを外しました。

本体、頭部のネジを全て外すと分解でき、ギアボックスが見えます。ギアボックスを取り外して分解するとモーターの回転をギア4段で減速して前足を動かしています。動きはリンクロッドで後足へ伝わるようになっています。

故障箇所は、前足のシャフトにあるギアではなく六角の継手が割れていました。

単純なギアなら3Dプリンターで作れるようになりましたが、複雑な形の部品は無理なので、ステンレス線で縛るという従来の方法でなんとかしました。

割れた形が悪いので、瞬間接着剤で接着して、熱収縮チューブ(黄色の内径8mm)を被せてからギアと干渉しない位置にステンレス線を巻いて縛りました。振動でステンレス線がずれないように、瞬間接着剤でステンレス線を固めました。

ギアボックスを再組み立てして動作確認すると前足のシャフトは回るようなりましたが、止まりません。

回転するシャフトに接する簡単な金属のスイッチがありますが、極端に曲がっていました。まっすぐに修整すると、シャフトの1回転毎にスイッチがオンになり、2回転でモーターが停止して初期化が完了し、リモコンからに指示待ちになりました。どうも、これで正常のようです。

全てを再組み立てして、動作確認すると、正常と思われる動作をするので完了としました。

なお、ステンレス線で修理した部品は、新品のように充分な強度がないので、長期の保証はできないという事を返却時に説明するつもりです。

赤外線リモコンでダンスなど色々な動作をします。

電源オンでモーター音はするが、動作をしないという事で修理依頼されました。

充電式でモーターが動いているので電池はOKです。

モーター音から推察すると、内部ギアボックスでギアが欠けているのではと思います。

とにかく分解して調べました。

前足はネジ1つで外れました。後足は内部に、モーターがあり本体からの配線があります。この配線を外さないと分解できないのでモーターの電極部分でハンダづけを外しました。

本体、頭部のネジを全て外すと分解でき、ギアボックスが見えます。ギアボックスを取り外して分解するとモーターの回転をギア4段で減速して前足を動かしています。動きはリンクロッドで後足へ伝わるようになっています。

故障箇所は、前足のシャフトにあるギアではなく六角の継手が割れていました。

単純なギアなら3Dプリンターで作れるようになりましたが、複雑な形の部品は無理なので、ステンレス線で縛るという従来の方法でなんとかしました。

割れた形が悪いので、瞬間接着剤で接着して、熱収縮チューブ(黄色の内径8mm)を被せてからギアと干渉しない位置にステンレス線を巻いて縛りました。振動でステンレス線がずれないように、瞬間接着剤でステンレス線を固めました。

ギアボックスを再組み立てして動作確認すると前足のシャフトは回るようなりましたが、止まりません。

回転するシャフトに接する簡単な金属のスイッチがありますが、極端に曲がっていました。まっすぐに修整すると、シャフトの1回転毎にスイッチがオンになり、2回転でモーターが停止して初期化が完了し、リモコンからに指示待ちになりました。どうも、これで正常のようです。

全てを再組み立てして、動作確認すると、正常と思われる動作をするので完了としました。

なお、ステンレス線で修理した部品は、新品のように充分な強度がないので、長期の保証はできないという事を返却時に説明するつもりです。

ロボット ペット犬 故障した部品 ― 2021年09月04日 18:16

六角の穴の壁が割れた部品です。材質はポリオキシメチレン(POM)で、接着剤は効きません。 補修はステンレス線で縛るしか有効な方法を知りません。3Dプリンターで作ればいいのですが、3DCADをほとんど使えないので無理です。 今回は、熱収縮チューブを被せる事ができたのが良かったと思います。

ロボット ペット犬 熱収縮チューブとステンレス線 ― 2021年09月04日 18:23

熱収縮チューブとステンレス線で補修してギアボックスに入れた様子です。

ロボット ペット犬 曲がっていたスイッチ ― 2021年09月04日 18:25

大きく曲がっていたスイッチです。 写真は、少し修整し始めた状態です。もっと大きく曲がっていました。

最近のコメント